【初心者必見】文章添削の7つのポイントとは?

Webメディアやブログなど、Web上に記事を掲載する際には、文章の質を高めるために添削が欠かせません。初心者でもはじめられる添削のポイントを紹介します。

- 時間をあけて何回か分けて添削しよう

- 誤字脱字がある前提でチェックしよう

- データの数字や固有名詞に確認しよう

- 表記ゆれにも気を付けよう

- 慣用句や言い回しの間違いは知識レベルを疑われてしまう

- 印刷すると気付かなかった間違いに気付けることもある

- 音読すると言い回しのチェックになる

①時間をあけて何回か分けて添削しよう

文章を書いた後、一度時間をあけて何回かに分けた添削は、文章の修正において非常に効果的です。

特に、直後にチェックしてしまうと、脳が思い込みによって文章の誤りを見過ごしてしまいがちといえます。適度な時間をおいて、思考の切り替えをするためにほかの作業をしたり、一時的にその場を離れたりしてから、再度文章を一から読んでみましょう。

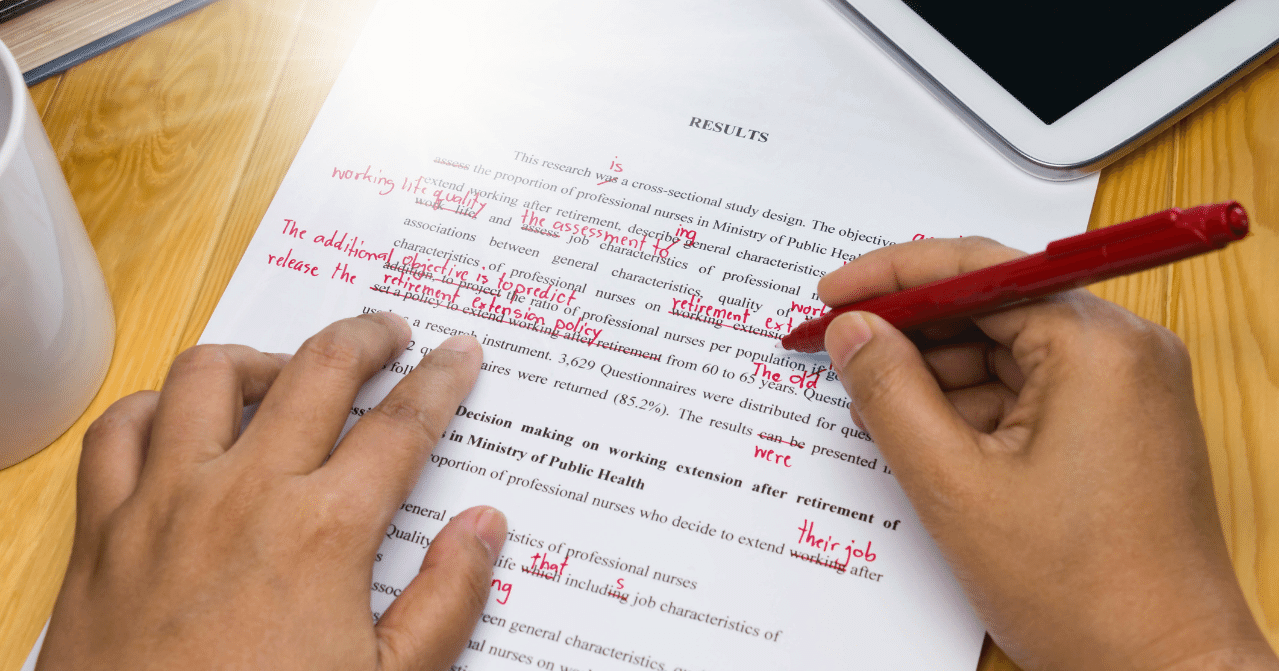

②誤字脱字がある前提でチェックしよう

どのような文章にも、誤字脱字や変換ミスは必ずあります。それは誰にでも起こりうることであるため、記事やメールなどの文章を書く際には、常に疑いの目で文章を確認することが大切です。

時間をかけすぎる必要はありませんが、誤字脱字の存在は必ず頭に入れておきましょう。ただし、細かい誤字脱字だけでなく、文の論理や文意のつじつまが合っているかも確認するとよいでしょう。

たとえば、文章を添削する場合にも、文章を注意深く見直すことが必要不可欠です。

③データの数字や固有名詞に確認しよう

記事を書く際には、見出しや本文中に数字や固有名詞の使用がよくあります。その際にはチェックを行うことが非常に重要です。なぜなら、データの数字や固有名詞に誤りがあると、記事の信頼性に影響を及ぼす可能性があるからです。

特に、日付や単位などのデータは細かな部分によって、大きな違いが生まれる場合もあります。記事を書く際には、データの数字や固有名詞の確認を怠らず、読者に正確かつ価値ある情報を届けるよう心がけましょう。

④表記ゆれにも気を付けよう

文章を書く際には、意味が同じでも単語の表記が異なってしまうことがあり、これを「表記ゆれ」といいます。特に、外来語や漢字の送り仮名において、頻繁に見られる現象です。

表記ゆれは統一されていない文章を読む際に、読み手にとって混乱を招く原因となります。そのため、記事作成においては表記ゆれをなくすように心がけましょう。

- ウェブ / WEB / Web / web

- オススメ / お勧め / お薦め

- 税込み/ 税込

- 打ち合わせ / 打合せ

- 行なう / 行う

【表記ゆれの例】

表記ゆれを解消し、一貫性のある表記を心がけることで、読み手がスムーズに理解しやすい文章にできます。

⑤慣用句や言い回しの間違いは知識レベルを疑われてしまう

多くの人が誤って使用している場合や世間では普通に使用されている場合の慣用句や言い回しも、掲載するメディアによっては注意が必要です。なぜなら、正しい使い方を知っている人にとっては、誤用を見ると知識レベルを疑われてしまうからです。

以下は、慣用句や言い回しの間違いの一例を紹介します。

| 誤った表現→正しい表現 | 誤っている内容 |

|---|---|

| 押しも押されぬ →押しも押されもせぬ | 「押しも押されぬ」では、「実力に欠けている」意味になってしまうため「押しも押されもせぬ」が適切。 「押しも押されもせぬ」は、優れた実力や立派な姿勢を持ち、どのような場所でも圧倒されないという意味を持ち、誰かを称賛する際に使う表現。 |

| 情報漏えいを守る →情報漏えいを防ぐ | 守るは、外部から作用することに対する言葉であり、この場合は「防ぐ」が適当。防ぐは、自分の内側に好ましくないものを入れる意味合いがあるため、かかる言葉を考えて使用するとよい。 |

慣用句や言い回しを正しく使うことは、読者に知識レベルをアピールするためにも重要です。誤った使い方では、読者はあなたの文章に対して信頼性を失ってしまうかもしれません。

文章を添削する際には、慣用句や言い回しの正しい使い方を理解し、適切な文法や表現を身に付けるように心がけましょう。

⑥印刷すると気付かなかった間違いに気付けることもある

パソコンで文章を作成する際、印刷して第三者の目で見直すことは、添削する上で非常に有益です。印刷物にすると、文章の違和感や不自然さに気付けます。

印刷物にすると、客観的に文章を確認できます。

⑦音読すると言い回しのチェックになる

文章添削のポイントの1つが、音読です。文章を音読すると、言い回しや文章の流れ・リズムなどを確認できます。例えば、読点の使い方も音読で、文章を音読する際に息継ぎをする箇所や誤読を防ぎます。読点が多い場合は一文が長すぎる可能性があるため、句点で文章の分割も検討できるでしょう。

読んだ際に自然に息継ぎをする場所や、言い回しの不自然さがないかをチェックしましょう。

添削時には校正ツールを使うと便利

校正ツールを使うことは添削作業を効率的かつ正確に行うために必要不可欠です。ここでは、以下のような校正ツールを使用するメリットを紹介します。

- 文章添削の時短になる

- 目視だけでは気づけない箇所も発見できる

- 自分なりにカスタマイズするとより便利に使える

ぜひ、校正ツールの活用を検討してください。

①文章添削の時短になる

校正作業は文章の品質を向上させるために欠かせない作業ですが、長い文章になると校正に時間がかかります。特に、時間と集中力の低下により、長い文章の校正はミスが増えやすくなります。

この問題を解決するためには、校正支援ツールの活用が有効です。

校正支援ツールは、文章のミスを自動的に見つけてくれる機能を持っており、効率的な校正作業を実現します。具体的には、文法やスペルミス、表現の誤りなどを素早く指摘してくれるため、手作業でミスを探す手間を省けます。

②目視だけでは気づけない箇所も発見できる

校正ツールの使用によって、目視だけでは気づけない箇所も発見でき、文章の添削時に非常に便利といえます。

校正ツールを利用すると、同じ修正を指摘されるため、自分の文章の癖や日本語表現を見直す機会となります。また、誤字脱字と同様に、間違った表現を覚えてしまう癖があるクライアントや読者に、説得力がある文章を作成できません。

正確な表現や、読みやすい文章を作り出すために、校正ツールを活用しましょう。

③自分なりにカスタマイズするとより便利に使える

文章添削ツールの効果を最大限に引き出すためには、自分なりのカスタマイズが重要です。カスタマイズとは、校正ツールの中には自分で編集できる辞書機能があります。これを活用することで、案件ごとやクライアントごとに独自の辞書を作成し、管理することが可能です。

自分なりに編集すると、添削する文章に合わせた校正や修正を行ってくれます。ぜひ校正ツールを使う際には、自分のスタイルやニーズに合わせてカスタマイズしてください。

【厳選】文章添削に使えるおすすめ校正ツール7選!

文章の添削や校正作業は、正確性や読みやすさを追求するために欠かせない重要な作業です。しかし、手作業ですべてを確認するのは大変な作業といえます。

そこで、無料と有料に分けて、おすすめの校正ツールを紹介します。

- 【無料】PRUV(プルーフ)

- 【無料】ENNO(エンノ)

- 【無料】Tomarigi

- 【無料】プレスリリース校正ツール

- 【無料】日本語校正サポート

- 【有料】文賢

- 【有料】Typoless

自分の文章をより正確で魅力的なものに仕上げるために、ぜひこれらのツールを活用してください。

①【無料】PRUV(プルーフ)

「PRUV(プルーフ)」は、編集者と校閲者としての30年間の経験を基に開発されたオンライン文章校正支援サービス。英語の「proof」を意味し、「プルーフ」と呼びます。

PRUVは、文法のミスや固有名詞の間違い・送り仮名の誤り・タイプミス・表記の揺れなど、さまざまな校正方法をサポートしています。

使い方も簡単で、テキストボックスに文章を入力して「チェック開始」ボタンをクリックするだけです。入力したテキストは保存されず、SSLを使用しているため、第三者にみられる可能性も低いです。

ただし、形態素解析でマッチしなかった単語は、校正辞書の調整のために記録されることがあります。

②【無料】ENNO(エンノ)

「ENNO(エンノ)」は、日本語の文章を自動でチェックしてくれる便利なツールです。ビジネス文書からカジュアルな文章まで、どのような文書にも対応しています。全角句読点やソースコード入りの理系文書も問題ありません。利用時にはユーザー登録も必要なく、プライバシーもしっかり保護されています。文章をペーストするだけなので、簡単に誰でも使えるでしょう。

ENNOは、タイプミスや誤字・脱字・文字化け・誤用・スペースのエラーなど、さまざまなミスを見つけてくれます。さらに、エラーの詳しい解説もしてくれるので、自分のミスを客観的にみることが可能です。

また、ENNOでは常にエラーのパターンが追加され、安定した動作が保証されています。

③【無料】Tomarigi

「Tomarigi」とは、青山学院大学日本語表現法開発プロジェクトが作成した、文章チェック用アプリです。このツールは、青山学院大学による信頼性や使いやすいインターフェース、カスタマイズ可能なルールが特徴的です。

近年、大学生の文章能力の低下が問題視されていますが、Tomarigiはそのような状況の中で、文章の改善の促進を目的に開発されました。このツールは、文章を解析し、誤り候補を抽出して詳細情報や修正案を表示してくれます。

Tomarigiは公式サイトから無料でダウンロードが可能です。その使いやすさと信頼性から、多くの人々におすすめの校正ツールとして利用されています。

④【無料】プレスリリース校正ツール

「プレスリリース校正ツール」は、入力ミスや誤用、わかりにくい表現などをチェックできるWebサービスです。さらに、PRプランナーによって監修されているため、信頼性が高いといえます。

このプレスリリース校正ツールでは、17項目にわたって指摘が行われます。指摘された箇所は、ピンクや黄色・青色マーカーで色分けされて表示されており、統一感がある文章を作成できるでしょう。

プレスリリース校正ツールは、プレスリリースだけでなく、ビジネス文章全般のチェックにも利用できます。

⑤【無料】日本語校正サポート

「日本語校正サポート」は、minorcが運営している校正ツールです。このツールは、文章中の誤字脱字や不快語などをチェックしてくれるため、文章の品質を向上させる上で非常に役立ちます。

さらに、当て字や略語・冗長表現・助詞不足などもチェック可能です。また、日本語校正サポートは文字数を確認する機能も備えています。

⑥【有料】文賢

「文賢」は、AI校正ツールのなかでも優れた性能を持つ校正ツールです。日本語の文章を解析し、文法や表現を改善してくれるため、文章の品質向上に大いに役立つことでしょう。

文賢は、文章をチェックし、改善点を的確に提案してくれる機能を備えています。文章の読みやすさや表現の適切さもチェックできるため、読者にわかりやすい文章作りにおいても頼りになるツールです。

また、文賢は誤用や誤字にも配慮しており、導入実績が法人で2,000社以上あり、多くのユーザーに支持されています。無料トライアルも行っているため、気軽に試せるのも魅力です。

⑦【有料】Typoless

「Typoless」は、多くのユーザーから高い評価を得ている文章添削における校正ツールです。AI技術と朝日新聞社の校正ルールを組み合わせており、その校正精度の高さが特徴です。

このツールは、文章中の誤字や文法の誤りを自動的に検出し、修正の提案を行ってくれます。また、日本語の表現の適切さも修正案として提示してくれるため、文章のクオリティを向上させてくれます。

ChatGPTなどを組み込んだAIチェックツールもある

最近の技術の進化により、ChatGPTなどのAIモデルを活用した校正ツールも登場しています。例えば、「Shodo(ショドー)」は日本語文章のAI校正Webサービスです。このツールの利点は、AIが文脈や日本語の特徴を理解し、文章を校正してくれる点です。

AIは、置き換えルールだけでなく、誤字脱字やタイポ、変換ミスなども修正してくれます。このようなAIチェックツールの登場により、日本語の文章の品質向上がより手軽に実現できるようになりました。

ここでは、Shodoを一例に以下を紹介します。

- 従来の校正ツールとの違い

- できることの一例

従来の校正ツールとの違い

AIを活用したShodoは、従来の校正ツールと比べてさまざまな利点があります。例えば、誤字脱字やタイポ・変換ミスなどは、前後の文脈をみて修正が可能です。一般的な間違いにも対応し、見落としがちな問題もチェックできます。また、表記ゆれの統一や日付・曜日の間違い、抜け言葉のチェックも行え、差別的な表現の指摘もしてもらえます。

つまり、AIを組み込んだShodoは、従来の校正ツールと比べてさらに高度な校正を行うことが可能です。

できることの一例

Shodoは、校正ツールの基本機能に加え、ブラウザ上で即座に利用できる校正ツールです。さらに、Google DocsのアドオンやExcel、スプレッドシートにも対応しており、ライターや編集プロダクションにとっても大変便利といえるでしょう。

また、ShodoはChromeやEdgeの拡張機能も提供しており、SNSやメール・入力フォーム・WebサイトのテキストもAIによる校正が可能です。

Mojiギルドならプロライターから、フィードバックがもらえる

校正ツールは便利ですが、長期的に成功するためには実践的なライティングスキルが不可欠です。文章を書く際には、文法や表現方法だけでなく、読者の心をつかむ魅力的な文章を作成する必要があります。

Mojiギルドではプロのライターからフィードバックを受けられます。自分の文章をプロの目で見てもらい、改善点やアドバイスをもらうことで、より質の高い文章を執筆できるでしょう。

ライティングスキルを生かしてWebライターとして稼げる案件も多くあるので、安定した収入を得たい方にとってもおすすめです。自分の得意なテーマや分野で執筆し、その成果に見合った報酬を得られます。気になる方は、ぜひお問い合わせください。

自分のニーズに合ったものを選びより質の高い本文を作成しよう

文章添削ツールを選ぶ際には、使いやすさや機能の充実度などが重要なポイントとなります。自分のニーズや目的に合ったツールを選ぶことが大切です。

Webメディアやブログなど、記事を掲載する際には、文章の質を高めるために添削が欠かせません。実践的なライティングスキルを身に付けて、より読み応えのあるコンテンツ作成に役立ててください。

この記事を書いたライター

Mojiギルド編集部

Mojiギルド編集部です。ライティングノウハウやスキルアップなど、ライターさんに役立つ記事を公開していくほか、Mojiギルドからのお知らせ、時には編集部員のつぶやきも…。ライターの皆さまとのコミュニケーションを楽しみながら、大事にしたい!