文章校正とは

文章における「校正」とは「誤字・脱字や文法などの誤りを正すこと」です。似た言葉に「校閲」や「推敲」という言葉もあるので、まずは違いについて解説します。

- 校正:誤字脱字や英語のスペルミス、表記ゆれ、文章の構成や文法の使い方、内容に矛盾が起きていないかなどを確認して、正しく修正する作業

- 校閲:文章に書いてある内容の事実誤認を防ぐために、資料の確認や無許可の引用、差別につながる表現が無いかなどを確認

- 推敲:読みやすく洗練された文章にするため、十分に吟味して練りなおすこと。文章がより良くなるように、読みづらい箇所を修正したり、他に良い表現がないかを考える

ライター業界で文章校正というと、「校正・校閲・推敲」3つすべての意味を持ちます。

【基本】なぜ文章校正が必要なのか

メディアとしての信頼を得るためには文章校正が必要不可欠です。その理由について以下に具体的に解説していきます。

- 読者ファーストの読みやすい文章を書く

- 読者に正確な情報を提供し、信頼を高める

- 不測のトラブルや損害に対する危機回避

読者ファーストの読みやすい文章を書く

読者に負担を与えない、読者ファーストの記事を書くには文章校正が必要です。最後まで読んでもらえる記事は、メディアに利益をもたらします。誤字・脱字や読みにくい文章は読者を途中で離脱させる可能性があります。文章の癖や表記の間違いなどが必ずあるため、一度書いた文章を校正することで、読みやすい文章にブラッシュアップしましょう。

読者に正確な情報を提供し、信頼を高める

事実関係や内容に相違がないことを確認し、正しい情報を記事にすることが重要です。誤った情報を掲載していると、記事だけでなくメディア全体の信頼を損ないかねません。読者の信頼を失わないために、データや数字などは特に注意して校正する必要があるでしょう。

不測のトラブルや損害に対する危機回避

間違った情報を掲載してしまうと、不測のトラブルになる可能性があります。インターネットの普及で情報が拡散するスピードが速く、損害賠償などの大きな損失となり得ます。ウェブメディアは書籍と違い、いつでも修正できますが、デジタルタトゥーのように一生消せない痕跡にもなるため、危機管理として校正が重要です。

誰でもできる文章校正のおすすめの方法7選

文章校正は重要です。しかし、自分では気付きにくいこともあります。具体的にどのような方法で行うと、効果的なのかを以下に解説します。

- 時間をおいて校正する

- 表記や文末を統一する

- 数字は特に注意する

- 慣用句の使い方を確認する

- 文章を音読してみる

- 項目を分けて細かくチェックする

- 校正ツールを使用する

時間をおいて校正する

ライターとして執筆していると、同じタイミングで校正しても、間違いや違和感に気付きにくいです。書いた直後はその文章が正しいと思い込んでいるので、記事を書き終えて違う作業をしてから再度読み直したり、一度寝て次の日に読み直すとよいでしょう。

表記や文末表現を統一する

表記ゆれとは、同じ記事内で同じ言葉を使っているのに表記が異なっていることです。具体的には「Webライター」「WEBライター」「ウェブライター」などです。同じ記事の中でさまざまな表記があると、読者は違和感を感じて読む際のストレスになってしまうため注意しましょう。また、文末表現は「です・ます」にするのか「~だ・~である」のような断定的な表現にするのかで、記事の印象が大きく変わります。記事全体で統一するようにしましょう。

数字は特に注意する

数字の間違いは重大な事実誤認に繋がりやすいです。必ず信頼性のあるデータを参照して、間違いのないように注意しましょう。合わせて記事の中で引用元を表記すると、信頼性が高まります。数字のそれぞれ単位や表記方法も記事の中で統一できるように、確認が必要です。

慣用句の使い方を確認する

当たり前のように使っている言葉が実は間違っていることがあります。特に、慣用句は音の響きで日常的に使っていることも多いため注意が必要です。具体的には

- 的を得る✖→的を射る(的確に用件を捉えること)

- 物議を呼ぶ✖→物議を醸す(世間の論議を引き起こすこと)

など、何気なく使っている言葉が誤っていることも多いので、意識して確認しましょう。

文章を音読してみる

声に出して読むことで、視覚だけでなく聴覚を使って確認できます。また、読みにくいと感じる部分は読者のストレスになるので、主語述語の関係や修飾語のかけ方、1文が長すぎないかなどの修正が必要です。

項目をわけて細かくチェックする

文章を最初から流して読んでいても、間違いに気づきにくいです。まず誤字脱字がないかを徹底的にチェックする、次は数字だけをチェックする、そして文章表現や文末をチェックするなど、1回1回整理しながら確認すると、間違いを発見しやすくなります。

校正ツールを使用する

校正ツールを使用するのもおすすめです。自分の目だけで確認するには限界があります。校正ツールを使用し、第三者の目線として活用するのがでよいでしょう。

おすすめの無料校正ツール5選

校正ツールを使用すれば、機械的なチェックができます。自分で気付けない部分も校正できる可能性があり、校正ツールでチェックできるところは任せて、それ以外の部分を自分でチェックすれば効率が上がります。以下に無料で使用できる校正ツールを5つ紹介します。

- PRUV

- Enno

- Tomagiri

- Shodo

- 文章校正ツール業

PRUV

出典:PRUV

PRUV(プルーフ)は、オンライン上でテキストボックスに文章を入力して校正します。メディアの編集者や校閲者として得た約30年の知見を元に、開発されたWebアプリです。

文法や固有名詞、送り仮名の誤り、誤入力、表記ゆれ、出版業界で使われるルールなどが校正されます。非登録ユーザーは4300文字まで、無料登録をすれば最大2万文字まで一度に校正が可能です。テキストボックスに入力した文章は保存されないため、セキュリティ面も安心です。

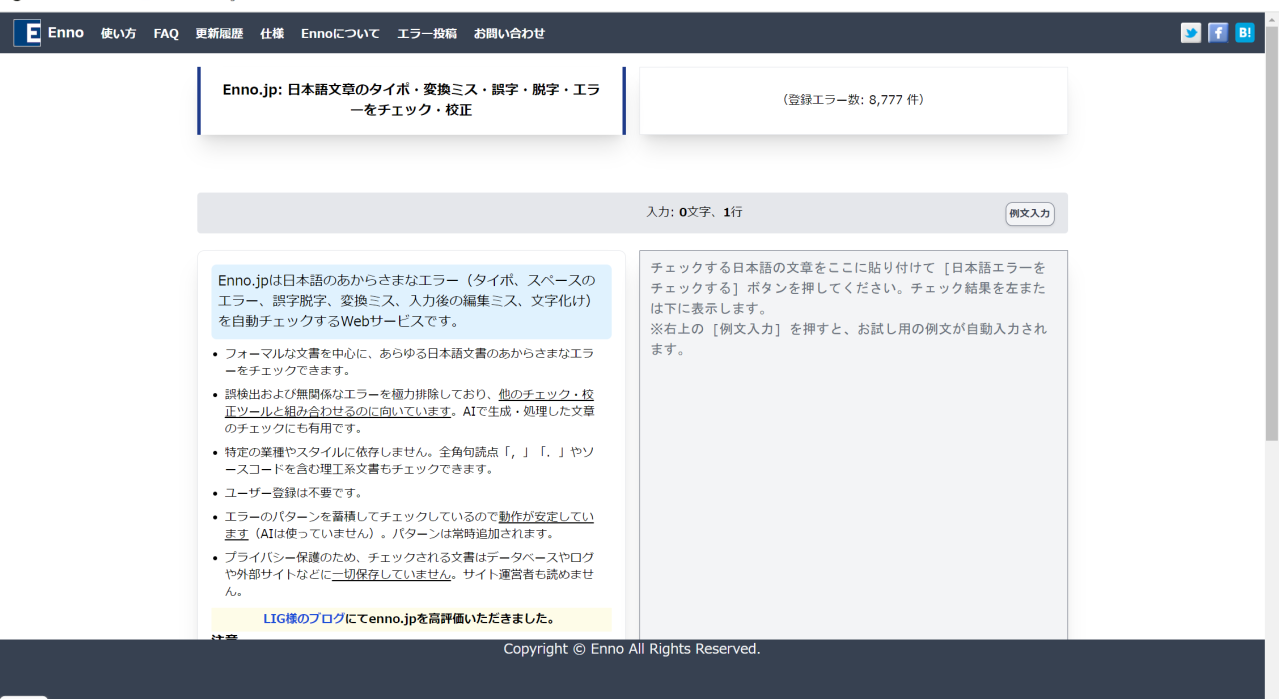

Enno

出典:ENNO

ENNO(エンノ)はオンライン上で文章をチェックするツールです。テキストボックスに入力し校正すると、校正前の文章と校正後の文章が左右に並んで表示されます。エラーの可能性がある部分にはマーカーが入っており、エラーの内容や解説が表示されてわかりやすいです。

校正の機能は、タイピングミス、変換ミス、誤字脱字、文末表現などの決まった形の中での整合性を判断するものです。一度にチェックできる文字数に上限はありませんが、あまり多いと結果が出るのに時間がかかってしまうため、公式では8,000文字程度を推奨しています。

Tomarigi

出典:Tomarigi

Tomarigi(トマリギ)は青山学院大学が「日本語表現方法開発プロジェクト」で開発した校正・推敲支援ツールです。

パソコンに事前にダウンロードしてから使用するため、オフラインでも使用できます。誤字脱字など機械的なチェックだけでなく、文章の解析までできるのが特徴で、文章を入力すると誤りの候補を抽出して、解説や修正候補などを表示します。複数の文からなる文章を1文ずつに切り分け、文節や係り受けなどの情報を構造的に表示します。これによって、文章の違和感や主語と述語のかかり方などを視覚的に分析可能です。

校正ルールはプラグインで設定できるため、個々で変更できます。

Shodo

出典:Shodo

Shodo(ショドー)はオンライン上で使用する、AIによる校正ツールです。執筆した文章をテキストボックスに入力すると、リアルタイムで修正提案が表示されます。無料の登録が必要で、一度に校正できるのは上限4,000文字です。WordPressと連携したり、複数のレギュレーションを登録できる有料版もあります。

AIを搭載しているので、誤字脱字や表記ゆれだけでなく、同音異義語や変換ミス、間違った敬語の修正提案も可能です。

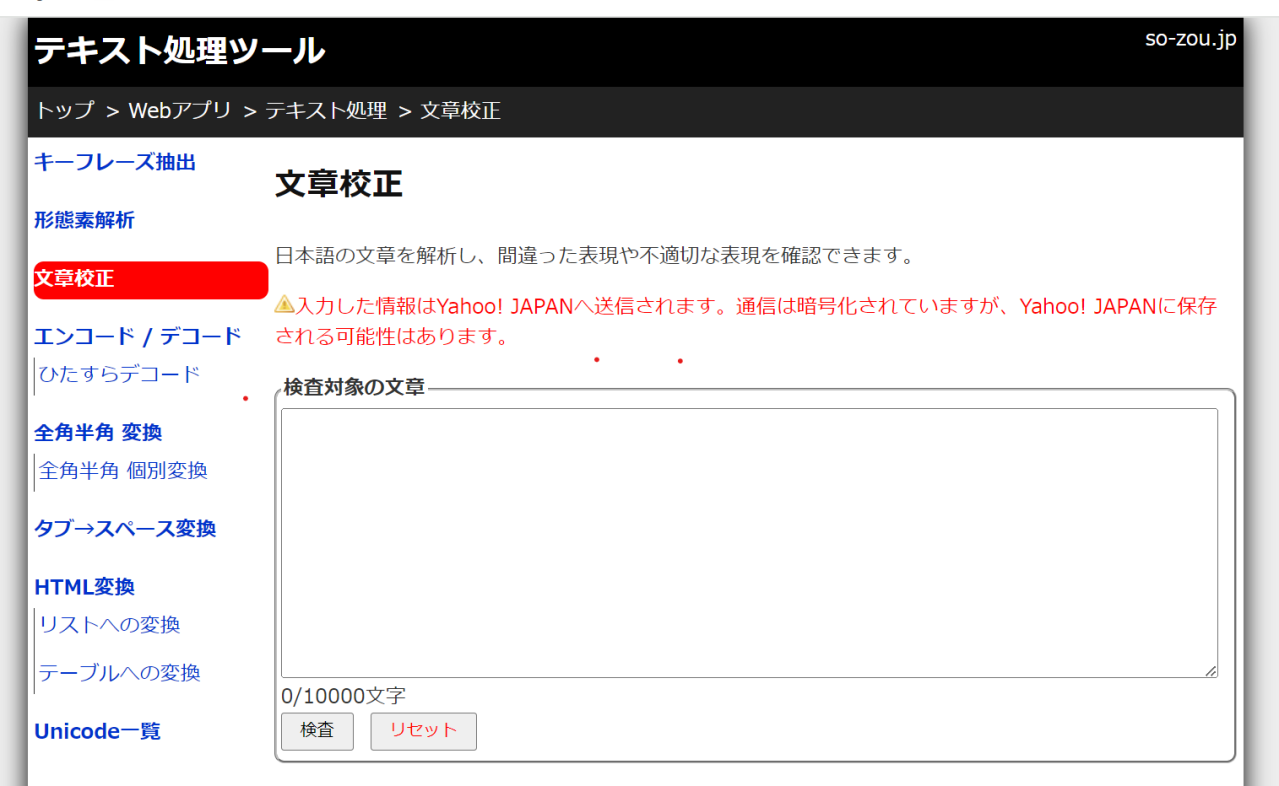

文章校正ツール

出典:文章校正ツール

文章校正ツールはオンライン上で利用する無料の校正ツールです。1度に最大1万文字まで校正できます。校正すると、問題点の概要表と誤り候補、指摘区分、言い換え候補が表示されます。「表記・表現の間違いや不適切な表現」、「わかりやすい表記」、「文章の推敲」の3つの指標でチェックします。チェックにはYahoo! JAPANが提供するテキスト解析のWebAPIを採用しており、汎用性が高いです。

【注意】校正ツールの使い方を解説

校正ツールについて紹介しましたが、校正すべてをツールに任せてしまうのは危険です。機械的なチェックは得意ですが、エビデンスの確認や、細かな文章表現については不得意な部分もあります。効果的に校正ツールを利用するためのポイントを以下に解説します。

- 複数のツールを使用する

- 表記ルールを事前に登録する

- 必ず自分でも確認する

複数のツールを使用する

校正ツールにはさまざまな特徴があります。それぞれのメリットとデメリットを互いに補いあうために、複数のツールを使用することが重要です。人間と一緒で、より多くの目に触れた方が文章はより良いものになります。多角的に校正することが大切です。

表記ルールを事前に登録する

校正ツールには事前に、レギュレーションや表記ゆれなどを登録できるものがあります。自分が執筆している文章に合うツールにカスタマイズすることで、校正の感度があがるでしょう。

必ず自分でも確認する

校正ツールは完璧ではありません。校正を少し手伝ってくれるくらいの感覚で、利用しましょう。必ず自分の目でも確認して、校正することが重要です。

文章校正をマスターしてより良い記事を作ろう

ライターの文章校正の方法について解説してきました。質の良い記事にするためには、文章校正が重要です。記事の質が上がれば、ライター・編集者としてのスキルアップに繋がります。

Mojiギルドはライターを応援しています。登録無料でさまざまな案件を取り扱っており、テストライティングから案件獲得まで、フィードバックを通してスキルアップが可能です。気になる方はぜひ一度登録してみてください。

文章校正をマスターして、読者やクライアントに喜ばれる記事を書きましょう!

この記事を書いたライター

Mojiギルド編集部

Mojiギルド編集部です。ライティングノウハウやスキルアップなど、ライターさんに役立つ記事を公開していくほか、Mojiギルドからのお知らせ、時には編集部員のつぶやきも…。ライターの皆さまとのコミュニケーションを楽しみながら、大事にしたい!