Webライティングとは

Webライティングとは、Web上のユーザーに向けて情報を伝えるためのライティングのことです。主にWebメディアやブログ、Webサイトなどでコンテンツとして展開されるものを指すことが多く、目的としては、伝えたい情報をWeb上で以下に読みやすく、分かりやすく伝えるかを考えた手法です。

Webライターを行う上で基本となる欠かすことのできないライティング手法ですので、しっかり理解しましょう。

WebライティングとSEOライティングの違い

WebライティングとSEOライティングの違いは、簡単に言えば、その目的です。Webライティングがユーザーに対してわかりやすい文章を提供するための手法だとすれば、SEOライティングは検索エンジンに働きかけ、検索順位を引き上げるための手法と言えます。

SEOライティングに関しては、わかりやすい文章や構成はもちろんですが、順位を上げたいキーワードをリサーチしたり、ユーザーニーズを調べるといったWebマーケティングの知識も必要になってきます。

しかし、SEOにおいてもユーザーにとってわかりやすく有益な記事が上位表示されやすいため、本質的なライティングスキルとしてはあまり差がなくなってきています。

Webライティングと紙媒体のライティングの違い

Webライティングと紙媒体でのライティングでは、大きな違いとして以下の2点が上げられます。ひとつは「縦読みと横読み」。もう一つは「表示環境」です。

Web媒体は基本的には縦にスクロールして文章を読んでいきます。一方で紙媒体は基本的に右から左へと読み進めていきますが、必ずしも先頭から順番に読んでいくとは限りません。

そのため、Web媒体では書く順番が大切になってきます。

表示環境については、Webの場合はスマートフォンなどで移動中に読むなどといった閲覧が想定されているため、より簡潔な表現が好まれます。一方で紙媒体はじっくり腰を据えて読むことが多いほか、表現手法も多様なので、どちらかといえばエモーショナルな文体が好まれます。

Webライティングの基本の書き方と手順

ここでは、Webライティングの基本の書き方、その手順について紹介していきます。ユーザーにとってわかりやすいコンテンツを書くために、どんな手順が必要がしっかり抑えておきましょう。

1. 競合サイトと関連キーワードをリサーチする

成果物がWeb上に公開されるWebライティングの場合、競合サイトや関連キーワードのリサーチは重要です。同じようなテーマを扱っているWebサイトがどんな情報を提供しているのか、また、関連キーワードを調べることで、メインテーマに興味を持っている人が他にどんな情報を求めているのかなどを推測することが可能となり、コンテンツ内容を考える上で参考になります。

2. 記事のタイトルをつける

Webコンテンツのタイトルは、検索結果画面にも表示されるものであり、ユーザーが一番初めに触れる情報です。そのため、タイトルにはユーザーに興味を持ってもらえるよう、最も伝えたい情報を盛り込むようにしたほうがよいでしょう。

このタイトルの性質を考えると、最初にタイトルを決めることで、コンテンツ全体の大まかな方向性を定めることができるようになります。

3. 見出し構成を作成する

Web媒体の場合、情報を書く順番が非常に重要になってきます。そのため、いきなり文章を書き始めるのではなく、まずは見出しレベルで構成を作成します。

構成を作成することで、情報のヌケモレや重複を防ぐことができる他、結論のズレを防ぐことができます。

また、コンテンツ全体の流れを俯瞰で確認できるため、その後の原稿制作をよりスムーズに行うことができます。

4. リード文を書く

リード文とは記事の冒頭文のことであり、記事で得られる情報を伝えることや、記事を読みたくなるようにユーザーを誘導する目的を持っています。言ってしまえばリード文を見た段階でユーザーは本文を読むべきか否かを決めることができるほど重要なテキストです。

そのため、コンテンツ内容を整理し、なにがユーザーの興味を引くかを考えなければならず、このテキストをうまくまとめることができれば、本文の展開を想定することができます。

5. 本文を書く

タイトル・見出し・リード文ができたら、いよいよ本文を書き始めます。これまでに考えてきたユーザーを引き込むストーリーに肉付けをしていくことになります。

Webのテキストの場合、読み飛ばされることも想定する必要があるため、各見出しの序盤になるべく結論を持ってくるようにしましょう。また、文章はできるだけ簡潔にわかりやすく表現することを心がけましょう。

6. 推敲する

最後に書き上げた文章を再度確認し、表現について推敲しましょう。長いテキストを書いていると、設計したストーリーから外れてしまったり、前の章の内容と矛盾が出てくることなどがあります。また、冗長な表現や、表記の不統一、誤字などが発生することもあります。

確認する際は、ポイントごとに見ることと俯瞰で見ることをどちらも行うようにしましょう。また、原稿を書き上げてから一定時間置いてから見たほうが誤りを見つけやすくなります。

Webライティングの書き方で意識したい10のポイント

ここではWebライティングで、実際に文章を書く際の書き方のポイントについて紹介します。Web媒体の特性を意識したときに役立つテクニックとなっているので、ぜひ参考にしてください。

- 1. 結論ファーストで展開する

- 2. 冗長表現はできるだけ控える

- 3. 難しい言葉を使わず、できるだけ簡単な言葉で説明する

- 4. ワンセンテンス・ワンメッセージを心がける

- 5. 前提知識を省かず、丁寧に説明文を展開する

- 6. キーワードを不自然にならない範囲で本文に含める

- 7. 表記揺れを避ける

- 8. 連続した文末表現をできるだけ避ける

- 9. 適宜、箇条書きや表を用いて説明する

- 10. スマホでも読みやすいよう3行程度で改行する

1. 結論ファーストで展開する

Web媒体の場合、上から下へとスクロールしていくため、書く順番が非常に重要です。

そのため、文章はまず結論から書き始めることを意識しましょう。

リード文など、コンテンツ全体の出だしはもちろんですが、Webコンテンツの場合、目次からその見出しにアンカーリンクで移動できるようになっている場合もあるので、各見出しの出だしは必ずその見出しの答えを先に提示するようにしましょう。

2. 冗長表現はできるだけ控える

結論を先に提示することが求められることからも分かるとおり、Webコンテンツの場合、素早く情報を手に入れられることが重視されます。そのため、文章自体も簡潔に短く表現することが大切です。

コンテンツ内容にもよりますが、修飾語や接続詞は結論を遠ざける無駄な要素になりえます。特に情報提供型のコンテンツでは本質的な情報以外の無駄は極力省くようにしましょう。

3. 難しい言葉を使わず、できるだけ簡単な言葉で説明する

日本語の場合は特に、同じ内容を表す言葉だとしても表現のバリエーションがたくさんあります。例えば、「増える」という表現だけでも「増加する」「増大する」「膨れ上がる」など、様々な言い方が考えられます。

表現を選ぶ際には、最も簡単で簡潔な表現を選ぶようにしましょう。また、専門用語や略語など、自分が知っている表現がすべての人に通用するのか、かならず確認しましょう。

4. ワンセンテンス・ワンメッセージを心がける

ワンセンテンス・ワンメッセージとは一つの文章に盛り込む情報は一つに絞るという意味です。句点で区切られる文章の中に、いくつもの情報を盛り込もうとすると文章自体が長くなって読みづらくなります。また、文章中に情報が複数あると、読者は混乱して正しく情報を受け取れなくなります。

文章を書き上げた際は、もっと短く分解できないかを常に確認するようにしましょう。

5. 前提知識を省かず、丁寧に説明文を展開する

ターゲットを絞ったコンテンツ以外は、誰にでもわかるように情報を提供する必要があります。知識レベルの高い人に合わせるのではなく、なんの知識もない人が読んでわかる文章が理想です。特に書き手が内容に詳しい場合、知らず知らずのうちに自分の常識でテキストを書いてしまいがちです。知識のある人には読み取れても、知識がない人の場合、記載された結論に至るための情報がなく、話が飛んでいるような印象を受ける場合があります。

文章はもちろん、構成を考える際にも、次の見出しにいくための前提条件が抜けていないかをしっかり確認しましょう。

6. キーワードを不自然にならない範囲で本文に含める

こちらはSEOに関わるテクニックです。Web媒体でコンテンツを提供する以上、ユーザーに見つけてもらうための書き方は必須です。検索結果に上位に表示されるために、本文内にキーワードを盛り込んでいきましょう。

その際、不必要にキーワードを入れてしまうと、文章として読みにくくなってしまいます。また、逆に検索エンジンからの評価を下げてしまう場合もあります。

7. 表記揺れを避ける

表記揺れとは、単語の表現方法を統一させたり、漢字を使うか開くかを統一させる、などコンテンツ内での表現が整っていない状態を指します。具体的にいえば「果物」と「フルーツ」という表現が混在している状態です。

ある見出しでは「果物」で、次の見出しでは「フルーツ」と表記されていると、同じものを表しているのではなく、なにか意図があるのかと考えてしまいませんか?

このようにユーザーに余計な混乱を与えてしまうので、表記統一は徹底しましょう。

8. 連続した文末表現をできるだけ避ける

文章を書いていると、知らず知らずのうちに文末の表現が続いてしまう場合があります。

例えば、ずっと文章が「〜です」で終わっている場合、リズムが悪くなり、スムーズに読み進めることができません。

体言止めや、問いかけの形にするなど、文章が冗長にならない範囲で同じ文末表現が連続しないように工夫しましょう。

9. 適宜、箇条書きや表を用いて説明する

たとえば、なにかの調査結果についてユーザーに伝えることを考えた場合、平文だけでは情報量が多すぎたり、視覚的にイメージしにくいことがあります。文章だけでは伝えにくい情報というものは必ずあるものです。

この場合、箇条書きでポイントをまとめたり、図や表を挿入し、テキストで補足説明をするほうがユーザーも理解しやすくなります。

Webコンテンツではある程度、自由に画像を用いることができるので、活用しましょう。

10. スマホでも読みやすいよう3行程度で改行する

Webコンテンツの場合、紙媒体とは異なり、ユーザーによって閲覧環境が異なります。PCをはじめ、スマホやタブレットなどがあり、特に横幅の短いスマホでは文章が長くなると読みづらくなります。そのため、適宜改行を入れましょう。

文章の長さによっても変わってきますが、およそ3行に一度は改行したほうが読みやすくなると言われています。

Webライティングがうまく書けない原因として多い内容

Webライティングにいざ挑戦しても、うまく書けないという場合もあります。その場合、いくつかの代表的な理由があります。ここではその理由と対応方法について紹介していきます。

記事のテーマに関する情報や知識が不足している

Webライティングがうまく書けない場合、書こうとしている記事に対する知識や情報不足が原因となっていることがあります。

記事内容に対する知識や情報が不足していては、そもそもユーザーに対してなにを伝えればよいのかを理解することができません。このような状態ではわかりやすく簡潔な文章は書くことができませんし、見出し構成を考えることも難しくなるでしょう。

まずは、テーマに対する入念な調査を行い、伝えるべき知識を自分のものにしましょう。

「何を」「どの順番で」「どのように」説明すべきか整理できていない

たとえ、テーマに対する知識があっても、情報を説明するためのテクニックがなければ、Webライティングをうまく書くことはできません。知らない情報を理解させるためには、どんな情報をどんな順番で、どのような表現で伝えるかが非常に重要になってきます。

コンテンツのはじまりから結論に至るまでの学習ストーリーを考え、情報に飛躍がないようにコンテンツを設計しましょう。説明テキストについては、難しい言葉は使わず、できるだけ簡潔に書くことを心がけてください。

展開すべき内容やペルソナのニーズを理解できていない

情報や知識を豊富に持っていても、記事の目的が定まってなくてはよいコンテンツは作れません。Webライティング全般に言えることですが、読んでほしいターゲットとなるユーザー=ペルソナをきちんと想定できていますか?ペルソナをしっかり設計しなければ、求められている情報や、ユーザーにフィットした展開すべき内容を考えることはできないでしょう。

今書いている記事をどんな人が読むのかをきちんと考えることで、表現方法も自ずと定まってきます。

Webライティングでわかりやすい文章を書くコツ

Webライティングをうまく行うためには、いくつかの代表的な型=フレームワークが存在します。ここでは上手なWebライティングを行うための代表的な2つの型について紹介します。

事実を簡潔にわかりやすく伝えられるSDS法

SDS法とは事実や情報を相手にわかりやすく伝え、理解を促すことができる文章のフレームワークです。SDSは「Summary(要点)」「Detail(詳細)」「Summary(要点)」の頭文字を取っており、この順番で情報を展開することで、内容が伝わりやすくなります。

1:Summary(要点)

最初に伝えたい情報の要点を明示することで、情報の概要をユーザーに掴んでもらう。

2:Detail(詳細)

次に、明示した要点を補足する詳細情報を伝えます。ユーザーは最初の要点で概要を理解しているため、詳細情報についても理解しやすくなります。

3:Summary(要点)

最後に改めて要点について触れることで、ユーザーは得た情報を再度確認することができ、情報をより記憶しやすくなります。

短い文章で情報を端的に伝えられるので、物事を短く簡潔に伝えたい場合に便利なフレームワークです。

物事を詳細にわかりやすく伝えられるPREP法

PREP法とは、物事をより詳細に伝えるための文章のフレームワークです。PREPは「Point(要点)」「Reason(理由)」「Example(例)」「Point(要点)」の頭文字となっていて、情報を伝える順番として、結論・理由・具体例・結論という流れで説明する手法です。

最初に結論を伝えることで、ユーザーはこれからなにについて書かれていくのか、コンテンツのテーマを把握することができます。その後、理由を説明することでユーザーが結論への納得感を高めていきます。さらに具体例を提示することで、理由の根拠が示され、情報により説得力を持たせることができます。最後に結論を改めて見たときには、ユーザーは情報をしっかりと理解できている状態になっています。

SDS法よりもしっかりと情報を噛み砕いて伝えたい際などに活用するとよいでしょう。

Webライティングの勉強におすすめの本3選

ここからはWebライティングを勉強するために、おすすめの本について紹介します。文章は書くことがなによりの練習ですが、知識がある状態で書くことでより習熟度が深まります。ぜひ参考にしてください。

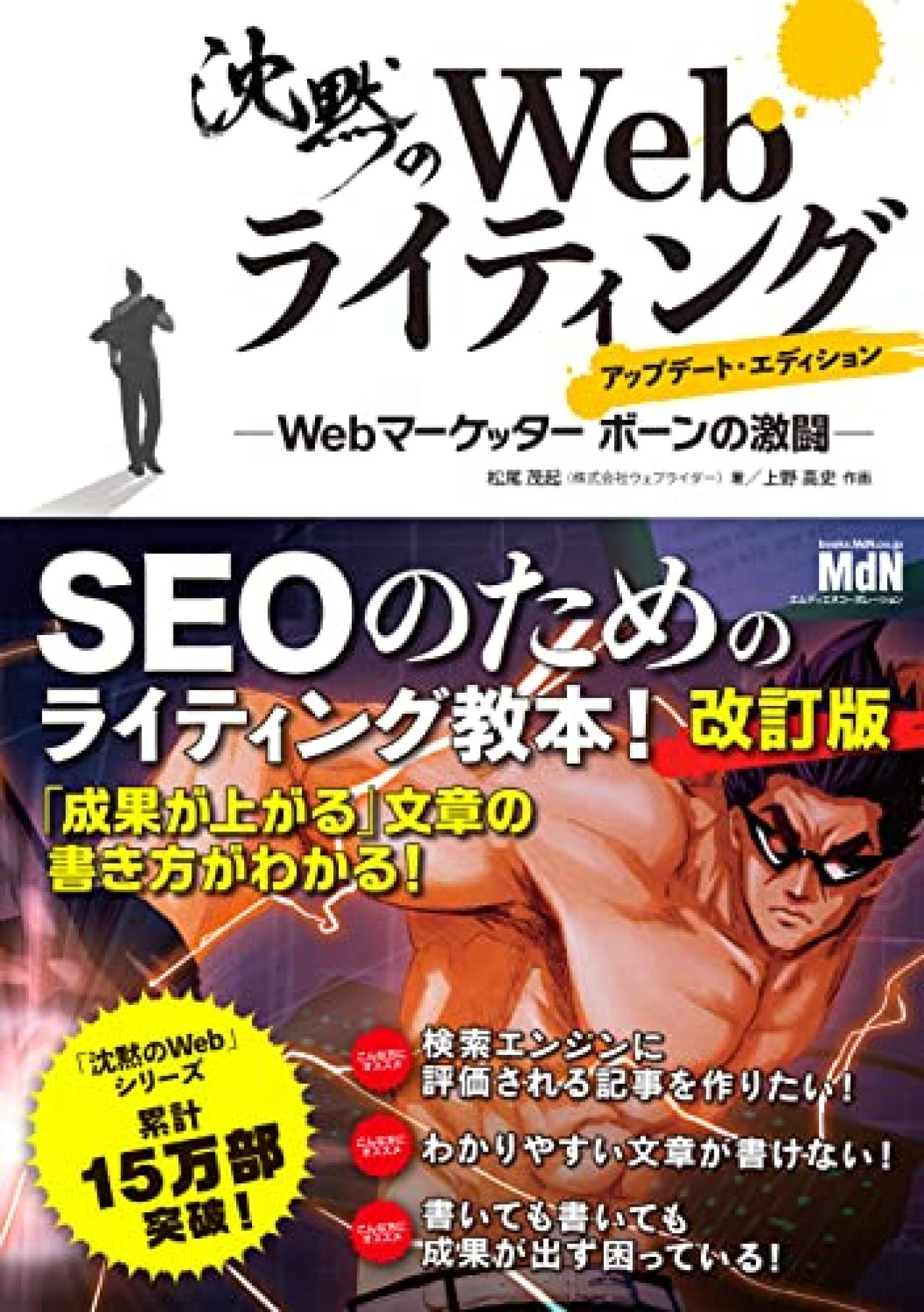

1.沈黙のWebライティング

Webマーケッター・ボーン片桐というエージェントが活躍するストーリーに沿って、Webライティングの知識、特にSEOライティングに関する知識を学んでいくことができます。

| タイトル | 沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘— アップデート・エディション |

|---|---|

| 著者 | 松尾茂起 |

| 学べる内容 | Webライティング/SEOライティング/リライト etc. |

| ページ数 | 640ページ |

| 出版社 | エムディエヌコーポレーション |

| 発行日 | 2022/4/22 |

| 価格(税込) | 2,310円 |

| Amazon販売ページ | 沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘— アップデート・エディション |

2.SEOに強いWebライティング 売れる書き方の成功法則64

| タイトル | SEOに強いWebライティング 売れる書き方の成功法則64 |

|---|---|

| 著者 | ふくだたみこ |

| 学べる内容 | Webライティング/セールスライティング/SEO |

| ページ数 | 296ページ |

| 出版社 | ソーテック社 |

| 発行日 | 2016年 |

| 価格(税込) | 2,178円 |

| Amazon販売ページ | SEOに強いWebライティング 売れる書き方の成功法則64 |

3. 世界一やさしいWebライティングの教科書 1年生

センスや経験に頼らない「伝わる文章」のコツやテクニックを実際に活躍するWebライティングのプロが例文も交えながら解説しています。

| タイトル | 世界一やさしい Webライティングの教科書 1年生 |

|---|---|

| 著者 | 福田多美子/坂田美知子/加藤由起子 |

| 学べる内容 | Webライティング |

| ページ数 | 272ページ |

| 出版社 | ソーテック社 |

| 発行日 | 2020年 |

| 価格(税込) | 1,848円 |

| Amazon販売ページ | 世界一やさしい Webライティングの教科書 1年生 |

【Q&A】Webライティングについて多い質問

以下では、Webライティングについて多い質問・疑問に回答します。

Q. Webライティングの資格や検定はある?

Webライティングに関する資格・検定は、いくつか存在しています。中でも最もメジャーな検定は日本クラウドソーシング検定協会が運営するWebライティング技能検定でしょう。

その他にもSEO検定や、Webライティング能力検定などがあります。

検定を受けなくても仕事を行うことはできますが、持っているとわかりやすく技術をアピールすることができます。

Q. Webライティングの副業の始め方は?

Webライティングの副業を始めるのならば、クラウドソーシングが一般的です。クラウドソーシングサービスに登録することで、いつでも募集中の案件を調べることができるので、仕事探しに便利です。また、初心者でも受注できる仕事があることもポイントです。

その他の始め方としては、ブログによるアフィリエイトや知人の紹介などがあります。

Q. Webライティングの仕事にSEOの知識は必要?

SEOの知識を求められない場合もありますが、Webライターとして活躍していくためにはSEOの知識は必須です。Webコンテンツの場合、集客の大半は検索エンジン経由となります。そのため、検索結果に上位表示されるかどうかが、集客の成否を分けると言えます。

こうした事情から、ライティング業務を発注している企業も、SEOの知識を有したライターを求めることが多いです。

Webライティングで重要なのは読者の悩みや課題を解決すること

Webライティングとは、Web媒体でユーザーに情報を的確に伝えるための文章術のこと。

わかりやすい文章を書くためにWeb媒体の特性やSEOの知識、様々な文章テクニックが存在していますが、最も大切なことはいかに「ユーザーの悩みや課題を解決するのか」ということ。

ユーザーがどんな人で、どんな情報を求めているのか、ユーザー目線をしっかり持って、Webライティングに取り組んでいきましょう。

この記事を書いたライター

Mojiギルド編集部

Mojiギルド編集部です。ライティングノウハウやスキルアップなど、ライターさんに役立つ記事を公開していくほか、Mojiギルドからのお知らせ、時には編集部員のつぶやきも…。ライターの皆さまとのコミュニケーションを楽しみながら、大事にしたい!